“池広一夫” 共找到 “9” 个相关影视

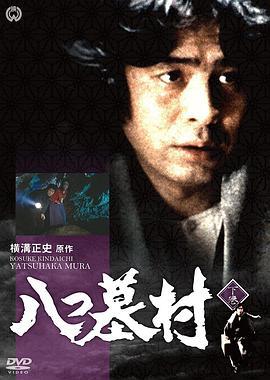

金田一耕助:八墓村

昭和24年神戸。寺田辰弥(荻島真一)は、自分を捜している人がいることをラジオを通して知る。その人物諏訪弁護士(内田朝雄)を訪ねる辰弥。彼はそこで、自分が岡山のとある村にある旧家田治見家の後継者であることを知らされる。これまで、天涯孤独で生きてきた辰弥にとっては、まさに青天の霹靂だった。そして、諏訪弁護士を訪ねた直後から、「八つ墓村へ帰ってはならぬ」という手紙が届いたりと、辰弥の周りに不穏な影が現れるようになる…。その村は、八人の落武者が三千両の黄金を携えて、岡山の山奥にある村に住み着いたものの、金目当ての村人たちに惨殺されるという出来事が起こった場所。その後、落武者のたたりを恐れた村人たちによって、八つの墓を作られた。そのことに由来して、田治見家のある村は、「八つ墓村」と呼ばれていた

放送:1978年 4月8日~5月6日

胭脂虎影

奥州伊達藩六十二万石の居城、青葉城。井伊直人は剣術指南役だが、仕事はそっちのけで、将軍の娘の奥方に頭の上らぬ主君伊達忠宗を誘い出し、夜は城下の飲屋、昼は天守閣で昼寝というつとめぶり。ところが、この直人のところに押しかけ女房にやって来たのが、仙台小町と言われる家老の娘定。だが喜んだのも束の間、定は婚礼の晩に直人に試合を所望。忠宗夫妻以下、婚礼の客立合いの下に直人と定は向い合った。ところが、勝負は無残、直人は定にさんざんにやられてしまった。憤然とした直人は、翌日、用人の左内を連れて江戸へ修行に旅立つことになった。しかし、持前の気性は直らず、専ら色の修行ばかり、半年で帰国したが、またもや定にやられて忽ち江戸に逆もどり。ところが一夜、江戸留守居役のお供で料亭に遊んだ直人は、芸者君竜をみてびっくり仰天した。定とは全く瓜二つ。定の変装ではないかと、直人は早速国許...

续·极道坊主

「座頭市血煙り街道」の笠原良三と、杉浦久が共同でシナリオを執筆、「ひとり狼」の池広一夫が監督した“やくざ坊主”シリーズ第二作。撮影は「鉄砲伝来記」の森田富士郎。

竜全は房総のある門前町にやってきた。狙いは、日本中の小判を作る金座五藤の主人伝八郎と、江戸新川の顔役東兵衛の一行である。堅気の大旦那とやくざの大親分という組合せに、何か裏があると睨んだのだった。竜全は勝手に自分を追ってきた半助を子分にしていた。伝八郎一行が、人肌救世観音像を擁する西念寺に泊っていることを確めた竜全は、ひとまず半助とともに、士地の顔役源十の賭場に繰りこんだ。賭場には東兵衛の女お紺がいた。竜全は有金を全部すってしまったが、賽がしかけものだとは見破っていた。座がお開きになったあと、イカサマ賽をネタに源十をゆすった竜全は町一番の旅籠屋にタダ泊り。ちょうどお紺もそこに泊っていたことから...

一匹狼

Isazo (Ichikawa Raizo), often called ‘The Ripper’, is a living legend in the world of the Yakuza. Known for his swordsmanship and bravery, but also for his polite manners, and gifted talent in gambling. One late fall, while staying at an inn near Fukushima, Isazo befriends a young boy whose mother turns out to be his old love Yoshino, with whom he was unable to marry due to the...