“高重黎” 共找到 “5” 个相关影视

人肉的滋味

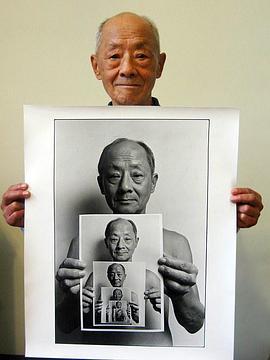

主角是藝術家的父親––親身經歷國共內戰的父親頸部還駐留著戰時所中的子彈。現場播放錄音帶傳出藝術家的口白,以子彈的身分、第一人稱的口吻(「我,是一顆子彈」)細訴所駐留的青年的軀體,及其他無數的戰爭下的匿名個體。影像也混合地兼融了父親的照片、檔案畫面、電腦模擬圖、實拍畫面及藝術史畫作畫面等,而輻射到對全人類的戰爭、殖民的思索;而這個在東方及西方前仆後繼的漫長進程,演化至今,即為所謂的「全球化」。口白繼而喚起美國好萊塢工業的問世和中國辛亥革命這兩個同期(1911年)的歷史事件,而重申了「影像- 霸權」的命題。該作品的影音結構上,再度顯現為一異質、曖昧的交織:幻燈片影像的畫面靜止、具有人為可辨識的中斷的(半)連續性,搭配自主地運作的錄音帶聲帶,不啻為對電影動態(由靜態影格畫面連續構成的視覺幻象)、音畫離合的另一番雜交實驗,如藝術家所述:「錄音帶、幻燈片在播出...

我的陈老师

影像機器的多重轉換與切換,猶如本片反覆出現的多版本國際歌與影格播放聲音,成為對抗國家機器、資本主義生產機器的重要餘地線索。高重黎的電影作品《我的陳老師》是獻給左派知識份子陳映真的作品。片中融合了日記電影、家庭電影、停格、跳格手繪動畫與紀錄片多種機器的影像風格,轉換之間,產生了多重趣味。《我的陳老師》所拍攝的人物是台灣作家陳映真先生,他曾創辦《人間雜誌》刊物及人間出版社,對台灣文化界影響深遠。文化思想運動與影像生產、投映機器的運動,在這部影片中,突顯了高重黎特殊的「機器影像影像機器」詮釋觀點。這種觀點使得《我的陳老師》不同於一般的人物紀錄報導,高重黎以一個私密、家庭電影的角度拍攝與陳映真先生六十二歲生日時和友人們共遊相處的場景,同時穿插手工動畫、肖像,帶領觀眾進入陳映真先生在公眾領域的遊行、演講、文學作品的片段與主題。這是高重黎式的影像思考方式,它被...